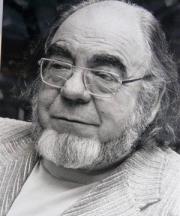

Eugène GUILLEVIC

Eugène Guillevic est né à Carnac dans le Morbihan le 5 août 1907. Son père fut d’abord marin puis gendarme, ce qui conduisit la famille à se déplacer. Départ pour Jeumont, dans le Nord de la France en 1909, retour en Bretagne en 1912 à Saint-Jean Brevelay. Il est alors interdit à l’enfant de parler breton. Nouvelle mutation du père en 1919 à Ferrette dans le Haut-Rhin. En Alsace, on parle l’alsacien, et plus spécialement dans la région d’Altkirch, l’alémanique, dialecte que le jeune garçon apprend très vite. Il découvre Musset, Chateaubriand, Jean-Jacques Rousseau, Lamartine.

En 1922, il fait la connaissance du poète Nathan Katz. Dès 1923, il commence à tenir des carnets dans lesquels il recopie d’abord des vers classiques, puis ses propres poèmes. L’adolescent fréquente le collège d’Altkirch où il apprend l’allemand. Il y passe le baccalauréat de mathématiques élémentaires. Contraint d’abandonner ses études pour travailler, il entre au concours de 1926 dans l’administration de l’Enregistrement : Alsace, Ardennes, puis le ministère des Finances à Paris en février 1935, ministère qui deviendra des Finances et des Affaires économiques. Il prendra sa retraite en 1967 comme Inspecteur de l’Économie Nationale.

1936-1937 : rencontre avec Supervielle, se lie d’amitié avec Jean Follain qui lui fait connaître d’autres poètes. Mobilisation en 1939. Connaissance de Marcel Arland. 1941 : premier contact avec André Adler, déjà entré dans la Résistance. En 1943, collabore à L’Honneur des Poètes (Editions de Minuit clandestines). C’est Éluard qui lui choisit le pseudonyme de Serpières. Voit souvent Valéry et Léon-Paul Fargue. Catholique pratiquant jusque vers trente ans, il devient sympathisant communiste lors de la guerre d’Espagne ; adhésion au Parti communiste clandestin en 1943. Il reste fidèle à cet engagement jusqu’en 1980.

1944 : Comité National des Écrivains, issu de la Résistance dont il sera le trésorier jusqu’à sa disparition ; là, il fréquente Aragon, Triolet, Tzara, Picasso, Léger. Il rencontre Reverdy. Pendant toute sa vie professionnelle, le poète a dû mener de front ses fonctions professionnelles avec sa création poétique. Retraité en 1967, Guillevic est désormais complètement disponible pour son œuvre. Il est invité à de nombreuses manifestations poétiques et voyage beaucoup : Maghreb, Afrique, Europe de l’Ouest et de l’Est, les U.S.A., le Canada, l’Asie, le Yémen, etc.

Il meurt à Paris le 19 mars 1997. Il allait avoir 90 ans. Guillevic a publié environ 120 livres à tirage limité en collaboration avec des artistes dont Dubuffet, Léger, Manessier, Bazaine… La poésie de Guillevic est principalement éditée par Gallimard. Elle a été traduite dans plus de cinquante langues et de soixante pays. Guillevic a également une importante œuvre de traducteur des auteurs allemands : Hölderlin, Goethe, Heine, Trakl, Rilke, Brecht… mais aussi des poètes russes, hongrois, roumains, macédoniens, arabes… Parmi une cinquantaine de livres, signalons, dans la collection de poche Poésie/Gallimard : Terraqué, suivi d’Exécutoire (1968) le chef d’œuvre de Guillevic, ou encore : Sphère, suivi de Carnac (1977), Du domaine, suivi de Euclidiennes (1985), Étier, suivi de Autres (1991) ou Art poétique, précédé de Paroi et suivi de Le Chant (2001).

Monique LABIDOIRE

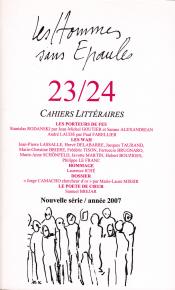

(Revue Les Hommes sans Épaules).

EUGENE GUILLEVIC EN ALSACE

Natif de Carnac (Morbihan), Eugène Guillevic (1907-1997) fut assurément un poète breton. Non pas uniquement par l’évidence naturelle des origines, mais aussi par un accord intime avec « l’élément breton. Non seulement avec le paysage, mais avec la terre en elle-même, avec la verdure, avec la pierre ». Comme le note Jacques Réda, l’« économie de moyens sourcilleuse et presque abrupte » de sa poésie, cette langue « littéralement lapidaire », s’incarne par excellence dans la « figure du roc », qui évoque notamment les paysages minéraux et les menhirs de Carnac. Mais les aléas de la vie firent aussi de Guillevic – pour un temps et peut-être pour longtemps – un poète d’Alsace, voire alsacien, en un sens qui n’est peut-être pas simplement géographique, mais qui emprunte aussi plus essentiellement à cette « alsacianité de l’esprit » que célébrèrent d’autres Alsaciens qu’il avait lus, René Schickele et Ernst Stadler en tête. En 1919, son père gendarme est nommé à Ferrette, dans le Sundgau, près de la frontière suisse. De là, il faut chaque jour à Guillevic près de quatre heures pour se rendre au collège d’Altkirch et en revenir. Il passe ces longues heures à lire, assidûment. C’est dans le train, âgé de quinze ans, que Guillevic se lie d’amitié avec le poète alsacien Nathan Katz (qu’il traduira ensuite et qui l’initie à la poésie allemande), qui lui fait rencontrer d’autres Alsaciens, Jean-Paul de Dadelsen, Charles Wolff, Henri Solveen (qui lui fait découvrir Trakl), Arthur Schachenmann ou encore Raymond Buchert. Plongé dans un environnement germanophone, il sait très vite le dialecte alémanique parlé dans le Sundgau (la langue maternelle de celle qui deviendra son épouse) et l’allemand. Au cours de sa vie de poète, il traduira ainsi en français Goethe, Hölderlin, Trakl, Brecht, Stadler ou Nathan Katz, se montrant fidèle à la vocation médiatrice qui définissait pour Schickele et Stadler l’« esprit de l’Alsace ».

À cette époque, Buchert, plus âgé (il est né en 1893 à Strasbourg), a déjà traversé la Grande Guerre. Mobilisé en décembre 1914 dans l’armée allemande malgré sa profonde hostilité à la guerre, il avait été fait prisonnier en Champagne en septembre 1918 et s’était alors engagé dans l’armée française. Après la guerre, il fut d’abord enseignant à Strasbourg avant d’intégrer l’administration des Chemins de fer d’Alsace et de Lorraine, qu’il ne quitta plus jusqu’à sa retraite en 1955. Dans les années vingt, alors que Guillevic passe le baccalauréat et prépare le concours de l’Enregistrement, Buchert s’est déjà fait connaître de la scène littéraire alsacienne en publiant deux recueils de poèmes en langue allemande, Die singende Flamme (1923) et Hausflur der göttlichen Kämpfer (1925). Il publie également en dialecte, aussi bien du théâtre (Gerechtigkeit, 1927) que de la poésie (Setzli üs mim Ländel, 1933).

Il est aussi et surtout un grand animateur de la scène littéraire régionale, publiant en 1929 sous le titre Neue Fahrt une anthologie de la littérature d’Alsace-Lorraine d’entre-deux-guerres et, en 1933/34, l’éphémère revue littéraire Die Nebelkuh, qui publie des poètes écrivant en dialecte (Nathan Katz, Jean Sebas), d’autres en allemand (Claus Reinbolt, Georges Schaffner), d’autres enfin en français. Guillevic est de ceux-là. Les poèmes parus dans Die Nebelkuh (sobrement intitulés « Fragments » et « Poésies ») font partie des tout premiers que Guillevic publia. Reçu au concours de l’Enregistrement en 1926, Guillevic est d’abord nommé à Huningue, près de Bâle, puis, après un service militaire, au bureau des actes judicaires de Mulhouse. Là, de l’argent ayant été dérobé dans les caisses, Guillevic se voit injustement reprocher sa mauvaise gestion et doit finalement quitter l’Alsace pour Rocroi, dans les Ardennes. Puis, ayant été reçu au concours d’inspecteur et de rédacteur principal à la Direction générale du ministère des Finances et des Affaires économiques, il s’installe à Paris avec sa femme et leurs deux filles en 1935. C’est là qu’il vivra, aux premières loges, l’expérience du Front populaire et qu’après sa lecture de Marx en 1937, il adhérera aux idées communistes. Là aussi qu’une fois la France occupée, il se rapprochera de la Résistance. Et là enfin que commencera véritablement sa carrière littéraire, avec la publication en 1942 chez Gallimard de son premier recueil, Terraqué.

Dans ces débuts littéraires, l’Alsace joua une nouvelle fois un rôle. À Altkirch, Guillevic avait connu, par Nathan Katz, un fils d’industriels parisiens originaires d’Alsace, René Jourdain, amateur d’art et de littérature (celui-là même qu’il évoque, dans la lettre que nous publions, en des termes peu amènes). Ce dernier lui fit connaître à Paris un de ses amis critique d’art, René Cotard, qui mena Guillevic au café Bonaparte, où se rencontraient des poètes et où il fit la connaissance déterminante du poète Jean Follain. Follain, devenu l’ami de Guillevic, encouragea et conseilla ce dernier et fut le premier à proposer des poèmes de Guillevic à une revue parisienne, Le Pont Mirabeau de Philippe-Henri Livet. Il fit également publier un feuillet de huit pages, Requiem, qui fut la première « œuvre » publiée séparément par Guillevic.

Ensuite, ce dernier connut plusieurs déconvenues et refus (Europe, Gallimard) et des succès ponctuels (« À la mémoire de ceux d’Espagne » publié au printemps 1939 par Aragon dans Commune), avant que, par l’intermédiaire de son ami l’écrivain communiste Marcel Arland – et non sans le surprenant soutien de Drieu La Rochelle –, il ne parvienne finalement à publier Terraqué à la N.R.F. en 1942. « Terraqué ». Le terme, peu usité, existe bel et bien, et signifie « composé de terre et d’eau ». Mais comme Guillevic lui-même en convient, on peut entendre aussi dans ce titre le mot « traqué » qui résume bien le sentiment diffus, mais omniprésent, de peur et d’angoisse qui traverse le recueil, comme un reflet des années de guerre et d’occupation dont il témoigne plus ou moins directement : « Durant la guerre, nous avons vécu dans une atmosphère constante d’horreur et de terreur ». Une peur d’autant plus grande que Guillevic était marié à une femme juive qui se cachait et qu’il était lui-même membre de la Résistance civile, chargé de transporter des documents ou des faux papiers ; et que, s’il ne connaissait pas encore toute l’horreur des camps (dont il témoignera dans le poème « Charniers » publié dans Exécutoire en 1947), il savait déjà « les déportations, les exécutions, les fusillades, les massacres ».

Lorsque, le 11 novembre 1944, Guillevic adresse à Raymond Buchert la lettre que nous publions ici, Paris est libéré depuis peu, Strasbourg en passe de l’être, et la chape d’horreur et d’angoisse qui recouvrait la vie semble sur le point de se retirer. Dans sa missive (qui est une réponse aux nouvelles que lui a données Buchert), Guillevic, comme encore sonné par ces années de guerre, semble s’efforcer de renouer le fil d’une amitié bouleversée par le conflit. La guerre, juge de paix des âmes et des vies, a mis tous les hommes, amis ou ennemis, face à leur destin, conduisant les uns au déshonneur et à la honte (Jourdain), les autres à une mort tragique (Wolff). De bien d’autres, on est encore sans nouvelles (Solveen, Schachenmann).

Et le poète de résumer ces années de guerre en un cruel euphémisme : « on vieillit » et « vieillir, c’est apprendre la joie ». Pour Buchert, la guerre fut naturellement une époque difficile. S’il ne fut pas « traqué », il dut bien rester « silencieux » et, en un sens, « caché », dans Strasbourg annexé par les nazis. Comme nombre d’Alsaciens suspectés de bienveillance envers l’ennemi, il fut congédié de son emploi aux Chemins de fer pour « insuffisance politique ». Il entra toutefois aux éditions Hünenburg de Friedrich Spieser, l’autonomiste idéologue du « Volkstum », au sein desquelles il publia en 1941 l’anthologie Die Frucht, réunissant des poètes alsaciens de langue allemande représentants de la « Heimatdichtung », et, en 1943, un choix de ses propres poèmes. Mais son journal dit bien le malaise qui fut le sien, condamné pour subsister à vivre dans la dissimulation : « Désormais toute la vie se trouve réduite au faire-comme-si. Seul celui qui porte un masque échappe à la tombe ».

À la Libération, il devra subir des suspicions analogues, en sens inverse, et paraître devant la « Commission d’épuration » de la SNCF pour « attitude antinationale pendant l’occupation allemande ». Buchert note l’ironie tragique de ce renversement dans son journal : « Jour de procès d’un certain Raymond Buchert… Le même fut cité par le juge pour « insuffisance politique » et fut viré par ceux-là même contre lesquels il doit se défendre le lendemain… La chose serait grotesque si elle n’était pas tragique… » Il est finalement blanchi et réaffecté à Mulhouse. En 1947, il épouse Anne Aegerter et, ayant pris sa retraite, rentre à Strasbourg en 1955.

Il écrira beaucoup, mais ne publiera plus que quelques textes en dialecte dans des revues locales et, en 1964, le recueil de poésies Doch die Gerstirne läuten, en allemand. À sa mort le 6 mai 1968, il laissera surtout les vingt-quatre volumes manuscrits de son journal, Die bunte Truhe, qui, avec tout son legs, fut conservé par sa nièce Solange Aegerter et déposé en don à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, en 2009. La lettre que nous présentons ici est issue de ce fonds. Après la guerre, Guillevic poursuivra son œuvre commencée avec Terraqué et, d’Exécutoire (1947) à Carnac (1961), Trouées (1981) et Possibles futurs (1996), il publiera jusqu’à sa mort en 1997 plusieurs dizaines de recueils. Il continuera de militer pour la cause communiste, notamment aux côtés de son ami Eluard, mais, s’il ne renia jamais l’idéal de justice, de liberté et de dignité qui fonda cet engagement, il prendra ses distances avec le stalinisme et l’idéologie soviétique après la révélation des crimes de Staline lors du XXe congrès du Parti communiste de l’Union soviétique en 1956. Il collaborera aussi avec de nombreux artistes, comme Léger ou Dubuffet, et publiera plusieurs traductions de l’allemand et de l’alsacien, dont celles de Nathan Katz et Ernst Stadler font un écho direct à son histoire alsacienne.

Julien Collonges (in La revue de La BNU, 2015).

LETTRE À RAYMOND BUCHERT

Cher Buchert, J’ai été heureux d’avoir de tes nouvelles. Je me suis si souvent demandé ce que tu devenais, dans la tourmente. Qu’as-tu fait ? Caché, silencieux, traqué, laissé en paix ?

D’aucun ami d’Alsace je n’avais de nouvelles. Récemment, j’en ai eu de Katz[1]. Je vois que Dadelsen[2] est journaliste (à Combat, ce qui n’est pas reluisant). Et Solveen[3] ? Et Schachenmann[4] ? Sais-tu que Charles Wolff[5], arrêté par les Allemands, s’est suicidé ?

J’ai rencontré René Jourdain[6], un jour, par hasard. Nos rapports ont été brefs : il était devenu hitlérien. Et idiot (peut-être l’a-t -il toujours été, je ne m’en étais pas rendu compte…). Je l’ai vu il y a quelque temps dans le métro : un déchet, pas beau. Je pense qu’il ne m’a pas vu. – Et ce fut un ami…

Je ne peux te parler de moi en quelques lignes. J’ai 38 ans, deux grandes filles (l’une a 14 ans). Elles, ma femme et moi allons bien. J’ai publié en 1942 un livre chez Gallimard : Terraqué. J’en prépare un autre pour cet hiver. J’ai été surpris de l’accueil fait à mes poèmes, moi qui pensais qu’ils n’intéresseraient jamais personne – ou presque. Et voilà qu’ils touchent pas mal de gens. J’ai connu ceux que j’admirais ou révérais de loin. Je suis devenu l’ami de Paulhan, d’Aragon, de Picasso, de Braque, de Valéry, l’intime d’Eluard que j’adore. On vieillit.

Je suis militant communiste. Et aussi chef de bureau au Ministère de l’Économie Nationale. Et chargé et surchargé de travail et de tâches, le métier, la politique, la littérature, la conjonction de tout ça (Trésorier du Comité National des Écrivains, Comité Directeur de France-Espagne etc.). Et aussi un peu la poésie… et l’amitié…

Demain soir je dois faire une « conférence » au centre de l’Union des Intellectuels de Montrouge. Encore rien préparé.

Je me demande comment je tiens – et combien de temps encore. Mais combien j’étais plus triste, mélancolique et malheureux, du temps de Mulhouse et autres lieux. Vieillir, c’est apprendre la joie. Apprendre à sortir de soi-même. Ne viendras-tu pas un jour à Paris ? Ce serait bien agréable. Il y a des Alsaciens membres du Comité National des Écrivains. Il me semble que tu n’es pas du nombre. Je t’embrasse,

Eugène GUILLEVIC, 11 novembre 1944.

[1] Nathan Katz (1892-1981), poète et dramaturge alsacien d’expression dialectale dont Guillevic fut l’ami et le traducteur. Pendant la guerre, après avoir combattu en Afrique du Nord, il trouva refuge à Limoges où la société strasbourgeoise pour laquelle il travaillait avait été évacuée.

[2] Jean-Paul de Dadelsen (1913-1957), poète et journaliste alsacien d’expression française. Démobilisé en 1940, il rejoignit De Gaulle et les Forces françaises libres à Londres en 1942. De retour à Paris en 1944, il entra au journal Combat d’Albert Camus.

[3] Henri Solveen (1891-1956), peintre et poète alsacien d’expression dialectale. Pendant la guerre, hostile à la « Volkstumideologie » nazie, il eut des démêlés avec la police allemande pour avoir « trahi » la cause des autonomistes « véritables » et se tint à l’écart durant toute l’Occupation.

[4] Arthur Schachenmann (1893-1978), peintre alsacien. D’ascendance helvétique, il s’installa en 1939 dans la ville suisse de Schaffhouse.

[5] Charles Wolff (1905-1944), journaliste, musicographe et traducteur alsacien. Entré dans la Résistance dans le Sud-Ouest après le suicide de sa femme et de sa sœur en 1940, il fut en réalité capturé et torturé à mort par la Milice.

[6] René Jourdain (18..- 19..), amateur et critique d’art et de littérature, fils d’une riche famille d’industriels du textile parisiens originaires d’Altkirch, en Alsace. Léon-Paul Jourdain, qui dirigeait l’entreprise familiale en 1940, vota comme député du Haut-Rhin les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.

Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules

|

|

|

| Dossier : JORGE CAMACHO chercheur d'or n° 23 | Dossier : Poètes bretons pour une baie tellurique n° 57 |